室伏次郎さんの自邸へ

建築家・室伏次郎さんの自邸「北嶺町の家」を訪問させていただきました。

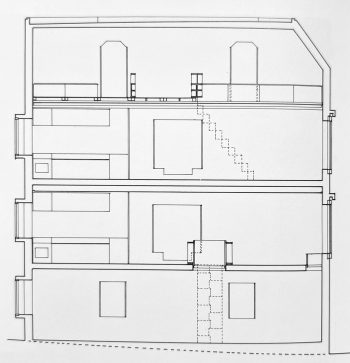

1971年に完成した4階建てのRC住宅です。

学生時分から私淑する室伏次郎の、日本の住宅建築史上で一二を争うと言っても過言でないほど好きな作品。

まさかこの眼で見られる日が来ようとは・・・。

室伏さんより少し上の世代、東孝光や宮脇檀といった建築家たちが周辺環境に対して閉鎖的、内向的な住宅を目指したのに対し、「閉じつつも開く」が室伏さんのテーマでした。

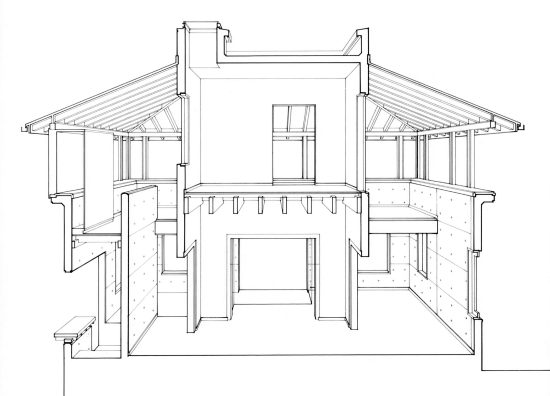

室伏さんが憧れたロマネスク教会。こんなふうに空間を厚い壁で囲み、そこに穴を穿ちたいと思ったそうです。

大切なのはそれがガラスの嵌まる「窓」ではなく、純粋な「穴」であること。

とは言っても窓のない家にする訳にはいかないので、穴のさらに外側にバルコニーを持ち出し、そこに窓をつけることに。

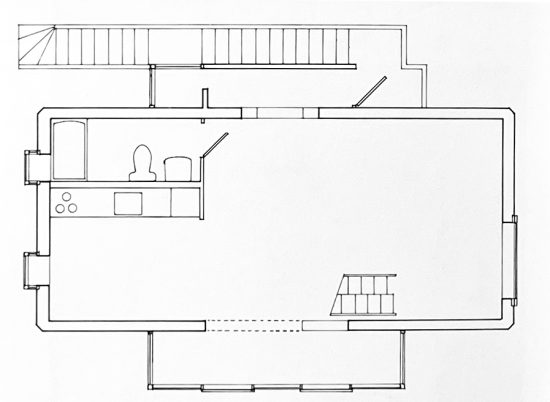

そうして生まれたのが、穴のあいた4m×9mのコンクリートの箱の南北両面に、幅1mのバルコニーが付属するだけの簡潔極まりない平面。

この理路整然にして質実剛健たる空間構成に、どれほど憧れたか。

壁に窓がつく普通の住宅と何が違うの?と問われると論理的に説明するのは難しいですが、壁の「厚み」が見えることによる視覚的効果、心理的効果がやはり大きいのではないかと思います。

あからさまに眼前に立ちはだかる、ずしりと重みのある壁。それに守られているという原始的、動物的な安心感。

厚い壁が空間を柔らかく隔てることで、限られたスペースを広く感じさせる効果もあります。

5mの空間よりも、一度切り分けて再びつなげた「4m+1m」の空間の方が、なぜか人は広がりを感じるようです。

敷地の制約上、バルコニーを介さず壁に直接取り付く窓もあります。

ただしふつうは壁厚の中に収まる窓を、ここではあえて躯体から少し離して外につけています。

コンクリートの断面を見せ、壁に穴が開いている印象を強調するためです。

室伏さんに、この空間構成にたどり着くに至った経緯を聞いてみました。

答えは「とにかく平面を突き詰めた」。

この作品に限らず、室伏さんは平面図から着想を得ることが多いそうです。

いっぽう設計事務所アルテックの盟友でもあった阿部勤さんは、室伏さん曰く「断面の人」。

「中心のある家」は成程たしかに断面の建築です。

ちなみについ気になって聞いてしまったのですが、

この家の設計について阿部さんに何か相談したかとの問いには「一切しなかった」。

それは阿部さんが「中心のある家」を設計した時も同じ。

ただしお互い横目ではチラチラ見ていたとのこと(笑)。

当初は室伏さんと叔父の二世帯住宅でしたが、一時はワンフロアを若い建築家に貸したことも。

いつしか子供も独立して巣立ち、結婚して舞い戻り、今日ではお孫さんも共に暮らす。

コンクリートの骨格以外のしつらえは、そうして住み手にあわせ今も自由に変化し続けています。

設計当時は容積率の規定がなく、10mの高さ制限のなかに無理矢理4階分を詰め込みました。

したがって天井高は、手が届くほど低い2.15m。

普通なら息苦しくなりそうなものですが、「穴」の効果か狭さは全く感じません。

むしろ建築が身体に近いために空間の親密さや温かみすら覚えます。建築は奥深い・・・。

極限のローコストの中で、居住空間を最大限に広げるための創意工夫の数々。

その一つが有名な「室伏階段」。階段の踏面を片足分の大きさにすることで、大幅にスペースを節約できます。

実際にのぼってみると歩きにくさは全くなく、意外なまでに(失礼)快適に移動できました。

バルコニーから外に出て、工事用足場に板を貼った屋外階段をのぼり屋上へ。

竣工当時は普通の陸屋根でしたが、現在は土を盛り空中庭園になっています。

空間を囲むコンクリートの壁だけがずっと確固たる存在としてあり続け、

その内外のあらゆる居場所は家族構成や時々の気分にあわせて次々と作り替えられる「北嶺町の家」。

力強い空間という容れ物があるからこそ醸成される、良い意味で野放図、自由気儘な生活の空気。

そこに人間的な住まいというものの、根源をみた思いです。