素晴らしき建築エッセイの世界

関西弁の「直す」は「片付ける」を意味する時があります。

「そのペン、直しといて」

「ハイ?壊れてませんけど」

は在京関西人におなじみの一幕。(私もよくやります)

建築の世界にもそんな「方言」が数多く存在します。

たとえば「ひらく」。

建築を都市にひらく。建築家なら思わず口をついて出るぐらいの常套句。

建築を独り占めせず広く利用してもらう、そのために気安くしつらえる、といった意味合いですが

「ひらく、ってドア開けっ放しにするの?防犯大丈夫?」とか心配になるほうがきっと普通の感覚。

ついでに言うと「都市」も建築のまわりをあらわす方言。

田舎でも、山の中でも、絶海の孤島でも、建築が存在する限りそこは「都市」なのである。

・・・普通に「外」や「世間」や「ご近所」って言っちゃダメですか?

ほかにも「ひろば」「やわらかい空間」「機能」「おさまり」「解いた」「プログラム」「中間領域」などなど。

並べてみれば意外とバリエーション豊富な建築方言。

そんなこんなで今日もわれわれ建築家の作文は読みづらい。

方言が多い。専門用語が難しい。ちょっと何言ってるかわかんない。

しかしそんな悲しき世間のイメージを打破する、全ての人に「ひらかれた」建築書があるのです。

それが建築エッセイ。

エッセイとは、自らの体験を通し自らの思索を語るもの。

世界を旅し現場を奔走、施主に怒られ徹夜で図面を直す。

体験し思索するのが仕事のような建築家にとって、エッセイほど相性の良いものはないのかもしれません。

それゆえ建築家の手によるエッセイは今も昔も名作揃い。なかでも心に残る作品を紹介したいと思います。

「最後の昼餐」宮脇檀 絵・根津りえ(1997)

宮脇さんは住宅を多く手掛がけた建築家。エッセイストとしても名を馳せ、一般書から専門家向けまで幅広い著作があります。どれを取っても間違いないですが、そのなかでも私が思う随一にして遺作。

建築の話は最初数ページで終わり。あとはほぼメシと酒の話(笑)。

自宅のベランダにガーデンテラスをこさえて好きな料理の研究と実践、ときどき海外旅行。

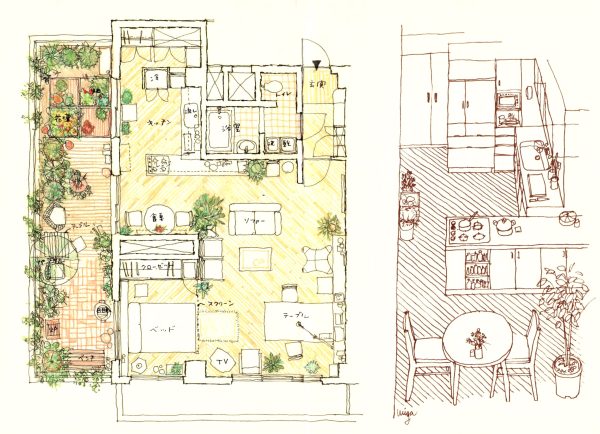

そんな賑やかな最期を過ごした青山のマンションのスケッチ。

宮脇さんには失礼かもしれませんが、宮脇さんのどの作品よりもこの住まいが羨ましいと思っています。

「建築有情」長谷川 尭(1977)

作者は建築史家・建築評論家で、俳優の長谷川博己さんのお父さんでもあります。

中庭、装飾、暖炉といったテーマごとに短くまとめられた、タイトル通り情感たっぷりの美文。その機微をうがつのは私の手に余るため、かわりに「駅舎」の一節を。

「御茶ノ水駅とそれを取り囲む都市空間と建築や橋の景観は…電車の乗客やホームの待合客にとって、都市における内なる庭となっている。…その庭は明治神宮の外苑や内苑、あるいは新宿御苑のような、都市の表の庭ではなくて、神田川が長い年月の間に削り取った崖という、いわば都市の断面に咲いた裏の庭、あるいは内庭なのだ。…御茶ノ水の崖は、東京という大都会の中に閉じ込められた『囚われの庭』の気概と憂愁を湛えている。その性格が何よりも美しいと思わせるのだ。」

「建築馬鹿・選集」矢田 洋(1994)

どこまでも普通の言葉で建築を語った本。とにかく文章がうまい。

デザインとは、造形とは、表現とは。

そういう根底的なことは自ら考えるもので人に教わるものではない。

ましてや本なんかに書いてあるはずがない。

そう考えていた私が「馬鹿」だったようです。だってこの本にしっかり書いてたから。

もう建築論の本はこれだけでいいかも!と不真面目にも思ってしまう一冊。

「自動車のエンジンを眺めてみる。…ボディのスタイリングを考える課はあっても、エンジンを美しくする『エンジン・スタイリング・セクション』なんてきいたことがない。しかし飽かず眺めいるほどの美しさ、造形的な美しさを、『それを美しくする課がない』からといって、否定するわけにはいかない。」

「がんらい、人間が意識的に造形をするということ自体があやまちに近いものである。それを忘れてしまって造形に精進するものだから、あやまちにあやまちを重ねて、今や、大変なことになってしまっているのである。造形などというものは無い、のにそれがやたら行われているということ自体、原理的に、あやまちの造形たらざるを得ないのだ。造形とは、〔やむなく〕するものである。」

「建築虎の穴見聞録 訪ねて歩く材料と工法」大嶋信道(2005)

エッセイというよりは、建築資材の生産現場を渡り歩いたルポルタージュというべきかもしれません。

屋根材や断熱材の工場見学に始まり、挙句の果ては新幹線のアルミ合金ボディ製作工場へ。もはや建築全然関係ない。

「建築版・プロジェクトX」と作者がいうのも納得のマニアックかつ臨場感たっぷり、しかも読みやすい文章。建築はもちろんモノづくりに興味のある人ならどっぷり楽しめるはず。

エッセイだからこそ垣間見える、建築家の仕事っぷりと人生哲学。

建築に心ひかれる全ての人に、ぜひとも読んで欲しい作品ばかりです。